仏事の心得

基本的なお焼香の作法など

仏事のマナーをご紹介します

仏事の心得

仏式葬儀

【お焼香の作法】お焼香には、仏前を荘厳して敬虔な心をささげるという役割があります。また、香は人の気持ちを快くすると同時に、芳香によって心身を清めるといった意味もあります。近親者の焼香は葬儀式の時間内に行われ、一般会葬者の焼香は告別式開始と同時にはじめられることが多いようです。

ここでは一般的なお焼香の仕方を紹介していますが、厳密には宗派や地域によって違いがありますので正しくはご導師にお尋ね下さい。

お焼香の順序

- 1

遺族に一礼して焼香台のある仏前に進みます。

遺族に一礼して焼香台のある仏前に進みます。

ご本尊と遺影を仰ぎ頭を下げて黙礼します。 - 2

右手で香をつまみます。

右手で香をつまみます。 - 3

額のところまでおしいただきます。

額のところまでおしいただきます。

(浄土真宗では、おしいただきません) - 4

香炉に静かにくべます。

香炉に静かにくべます。

これを宗派で決められた回数行うのですが、二回目からは額でおしいただく必要はありません。(会葬者が多い場合、焼香は一回だけ行うことが、宗派問わず慣例化しているようです) - 5

合掌礼拝します。

合掌礼拝します。

最後に遺族に一礼し、退きます。

神式葬儀

仏式の告別式にあたる儀式を、神式葬儀では、「葬場祭」といいます。神式葬儀が仏式といちばん異なるのは「手水の儀」と、それに引き続いて執り行われる「玉串奉奠」で、仏式の焼香にあたるものと考えればよいでしょう。

斎主(神官)・副斎主・祭員・喪主・遺族・近親者の順番で行います。

手水の儀

- 1

左手に水を注ぎます。

左手に水を注ぎます。 - 2

右手を清めます。

右手を清めます。 - 3

左手で口をすすぎ、両手を拭きます。

左手で口をすすぎ、両手を拭きます。

玉串奉奠

- 1

玉串を受けたら、案(玉串を置く台)の前に進み、玉串をおしいただきます。

玉串を受けたら、案(玉串を置く台)の前に進み、玉串をおしいただきます。 - 2

根本を手前にして、まっすぐに持ちます。

根本を手前にして、まっすぐに持ちます。

次に時計回りに回転させて、向きを変えます。

葉先を手前にして供えます。 - 3

二礼

二礼 - 4

二拍手(葬儀では音をたてずに拍手します)

二拍手(葬儀では音をたてずに拍手します) - 5

一礼

一礼

キリスト教葬儀

仏教の焼香にあたるのが献花です。花は持参してもかまいませんが、多くの場合、会場に準備してあります。キクやカーネーションが用いられることが多いようです。根本を祭壇側に、花を手前に向けて献花台に供えます。

宗派共通

-

訃報に際して

近親者や、ごく親しい間柄の場合には何をおいても駆けつけるのは当然ですが、普通の付き合いの場合は、すぐの弔問は避けましょう。遺族はさまざまな準備で忙しいはずですから、かえって迷惑になります。ご近所でごく親しい間柄の場合には、お手伝いを申し出るとよいでしょう。

-

通夜式への参列

とり急ぎ通夜の弔問にかけつける時は平服のままでかまいません。先方も用意が整っていない場合が多く、また礼装で訪れたのでは不幸を予期していたようでかえって失礼です。しかし、なるべく地味な服装が望ましいと思われます。男性の場合はネクタイと靴下を黒に換えてもよいでしょう。

遺体との対面

遺族から勧められない限り対面は控えるのが礼儀です。対面の作法は、まず遺体の枕元から少し下がって正座し、一例。遺族が顔の白布を外したら膝をつけたまま近づきます。対面のあと、もう一度一礼して合掌します。

香典について

-

香典の包み方

香典袋を折る場合は左手前に折ります。そして下側を折り、その上に重なるように上側を折ります。お札は、あらかじめ用意してあったようでは失礼ですので新札は使いません。新札しかない場合は一度折り目を入れてから包みます。 そして、地味な色のふくさにつつんで持参します。ふくさの包み方は、まず香典袋を表にして中央に置き、右、下、上の順にたたみます。

-

香典を郵送する場合

通夜・告別式とも出席できない時には現金書留で香典を郵送します。この場合、まず現金を香典袋に入れてから現金書留の封筒に入れます。その際には出席できない理由と、故人を偲ぶ手紙を添えたほうが心がこもるでしょう。

香典の出し方

香典は遺族の方が後で整理しやすいように出すことが重要です。住所や氏名は見やすいように書きたいものです。

また、金額もはっきり書くようにしましょう。

-

ご霊前に供える場合

ご霊前に供える時は表書きが自分から読める方向にして供えます。

-

受付で渡す場合

受付などで係りの人に渡す場合は、係りの人が読める方向にして渡します。

香典袋の書き方

-

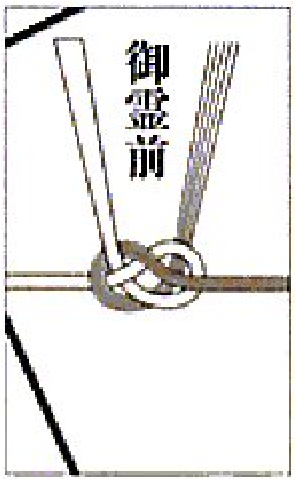

仏教

葬儀の時の一般的な表書は「御霊前」ですが、浄土真宗の場合は「御仏前」と書きます。

「御香典」「御香料」と書く場合もあります。黒白の水引を使います。 -

神道

銀の水引を使って、「御玉串料」と書くことが多いようです。

「御榊料」「御神饌料」などを書く場合もあります。 -

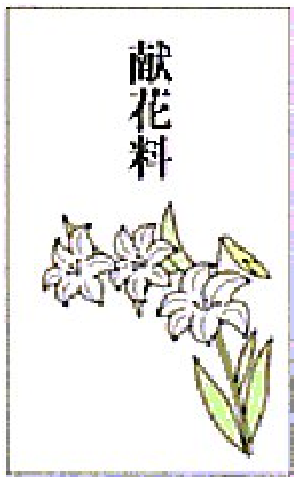

キリスト教

「献花料」「御花料」などを書きます。

水引はなくてもかまいません。

-

グループで包む場合

二人で一緒に包む場合は、下段にそれぞれの氏名を横に並べて書きます。グループで包む場合は、半紙などにメンバー全員の氏名を書き、中袋に入れます。表には「○○会有志」あるいは会社名や部課名などを書きます。

-

金額の目安

香典の金額は、故人にお世話になった度合によって違いますので、一概には言えませんが、一応の目安はあります。一般的には血のつながりが濃いほど高額になり、両親の場合には10万円、兄弟で5万円、その他の親戚の場合1万円位が多いようです。職場の上司や同僚、近所の人、友人の場合には5千円が目安です。

-

お悔やみの言葉

お悔やみの挨拶は、平凡でありきたりと思われるくらいがいいでしょう。余計なことを言うと、かえって差し障りができてしまうことも考えられるので、短くすませるようにしましょう。病状などをくどくど聞くのは失礼ですし、事故死の場合に事故の様子などを聞くのも避けるべきでしょう

-

葬儀・告別式の服装

葬儀・告別式に参列の時の、一般会葬者の服装は通常礼服です。しかし、特に親しい間柄でない場合には黒めの平服でかまいません。男性はダークスーツと黒のネクタイ、黒の靴。女性は、黒もしくは地味な色のスーツ、もしくはワンピース、それに黒の靴が一般的です。男女、和洋装を問わず、黒であっても光沢のあるものは避けましょう。学生の場合は制服が喪服となります。制服のない場合は黒もしくは地味な色の服装に、黒か白の靴下、黒の靴が望ましいでしょう。

斎場のご案内

潮来斎場

日の出ホール